维基百科的诞生

1999年10月20日,价值1250美元的32卷本《大英百科全书》全部被搬上互联网,供人们免费查询与下载。这在当年是轰动一时的新闻,经全球1200多家媒体报道后,竟在一天之内惹来1500万的汹涌人流,令刚刚开通的网站顷刻间崩溃,两个星期内都无法正常运转。

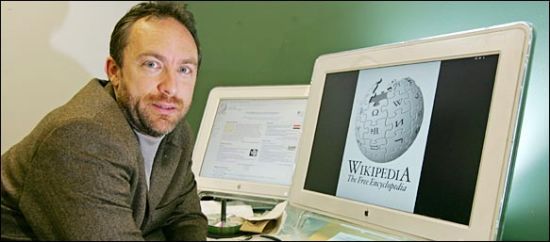

然而,《大英百科全书》网络版的免费午餐没有持续太久,两年后,由于网络广告发展艰难,《大英百科全书》不得不放弃“免费”的承诺,宣布向个人用户收取60美元的年费。于是,吉米诞生了建立一个真正“开放、免费”的网络百科全书的想法。

吉米与当时俄亥俄州立大学的哲学系博士生拉里·桑格合作,开发了免费的在线百科全书Nupedia。一开始,他们显然对“百科全书”抱着敬畏之心:Nupedia百科全书的条目全部由具有专业背景的专家和学者编写,他们战战兢兢地按传统百科全书的规矩,列了知名学者的花名册,设置了7道编校程序,细细把关,每个编写者还必须上传自己的学位证书验明正身,以确保词条解释的权威性。但时间很快证明了他们的不自量力:18个月的努力和25万美元只换来了12个词条!

这次的失败令吉米认识到百科全书的水有多深,像《大英百科全书》那样的精英路线显然走不通。不久,他发现了wiki—一个源代码开放的合作软件。这种技术早在1995年就诞生了,开发者是美国人沃德·坎宁安,他开发了这种在Web的基础上对文本进行浏览、创建、更改的社群协作式写作技术。而wiki从一种互联网技术术语演变成维基百科网站的域名,则是在6年之后。经历了之前Nupedia过于学术化导致的失败,吉米决定应用wiki这种技术,开拓一部人人可书写的百科全书。

2001年1月15日,英文版的维基百科网站正式问世了。在短短一个月时间内,维基的条目达到了200条,一年之后增加到1.8万条。2004年9月,维基百科的条目达到100万条,此时它的投资总额达到了50万美元,其中大部分是吉米的个人投资。但这远远没有达到吉米的目标,他如此阐述自己的理想:“用世界上每一种语言免费传递一个完整而全面的百科全书,即使最贫穷和最受压迫的人也能轻松查阅。”

尽管如此,维基百科还是受到了各种嘲讽,这其中包括前《大英百科全书》主编麦克·亨利。麦克公开嘲讽维基百科犹如“公共厕所”:“它看上去很脏,所以用的时候需要多加小心。或者它看上去挺干净,令人产生错误的安全感。实际上人们不知道谁在前面用了这里的设施。”

吉米对此却不以为然,虽然承认维基百科的内容质量良莠不齐,但是他指出:麦克忽视了维基背后一个强大的社群,他们是内容的监督者,是一支不倦的清洁队。他说:“维基百科里真正的创造意义在于,在知识交流的混乱中产生了有序的规则,凝聚了巨大的社群,一起来定义知识,监督过程。”

吉米知道,他不是维基世界里的个人英雄,草根也非一群胡作非为的草莽。这是在共同理想指引下、自下而上产生的一股不可忽视的社会力量。互联网今天已经给大众打开了庞大的信息资源,但使用互联网却如同走进一个全部书籍杂乱堆放的图书馆。这股分散的草根力量正在自主形成社会性大脑,组合过滤信息后回馈社会。回馈的方式有多种,维基百科在未来也会走下互联网,以书本的形式走向大众。

2005年8月,吉米出席在德国法兰克福青年旅舍举办的维基百科大会—这个大会看起来更像是一个朋友聚会:来自50多个国家的400多个维基人从电脑屏幕背后走出来,聚首讨论维基百科的发展,解决问题。

面对维基在一些国家遇到的封锁问题,吉米明确表示:“如果封锁维基,将是对审查者的极大讽刺,因为我们不是他们宣称的任何一种审查对象;审查维基等于承认,恰恰是中立的事实资料令其担惊受怕。我们不是政治宣传机器,我们不是网络赌博,我们不是色情。我们是一部百科全书。”