14岁就在《人民文学》发表诗歌的王潮歌,高考时理所当然的想报考戏文专业,但偏偏那一年三大戏剧院校都不招生,只剩下一个广播学院有导演系可报名,在王潮歌的思维体系里,一旦有目标,没有实现不了的道理。所以尽管她的数学程度并不尽如人意,却在一番临时抱佛脚之后,以第一名的综合成绩考入了北京广播学院,连数学成绩也被突击到了七八十分。

王潮歌的不达目的不罢休的性格,还体现在大三那一年,她写了一个以独生子女教育问题为题材的剧本,为了把它拍成电视剧,这个完全没有任何投资门路的穷学生,每天跑去电报大楼,照着电话黄页给全国每一个省市的计生办打电话,在她锲而不舍的努力之下,最终获得了计生部门的支持,于是,尚是大三学生的王潮歌和她的老师,也就是后来成为她丈夫的徐东共同执导了这部上下集电视剧的机会。

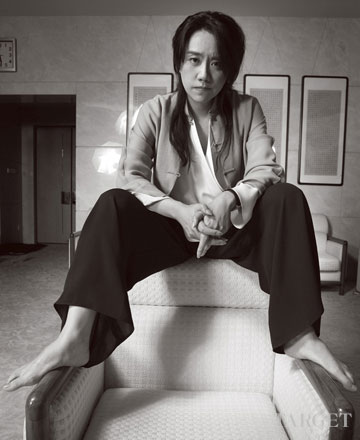

王潮歌

如果换作别人,打了几个电话被拒绝后,大抵都会打消妄念,但王潮歌不是,在她的逻辑里,电话还没有打完,怎么就知道不可能?

“跟正常人相比,我的因为所以永远是颠倒的—因为我想要,所以我就能得到;而不是因为他不想要,所以我就得不到。”

这件事对王潮歌的意义还在于,让她清楚地了解到,作为一个导演,排在首位的能力其实是—找到允许你当导演的那个人。

更值得一提的是,她的处女作《暑假里的故事》的主演,是还没有接拍《红高梁》的巩俐,这是她当时在中戏门口蹲点的收获,与此后跟她组成铁三角的张艺谋眼光竟如此的一致。

我使很多人命运发生逆转—这就是我的勋章。

“印象”系列起源于王潮歌和她的老搭档樊跃,在桂林执导的博鳌旅游论坛闭幕式晚会《欢乐漓江》,它恰好与张艺谋一直想要的实景演出的概念不谋而合,只是合作谈成后,张导却跑去拍电影《十面埋伏》,真正执行实施《印象刘三姐》的还是王潮歌和樊跃,虽然张艺谋曾多次公开表示自己只是在大框架上“出出主意”,但他的名气实在太大,以至于人们谈到“印象”,第一个想到的始终是张艺谋。

但是,尽管有张艺谋这张金字招牌,印象系列的起步却并不如想像中顺利,确实,对于中国人来讲,这种表演太超前,投资方看不到商业前景,于是有一部分撤出了资金,有一段时间还需要王潮歌和樊跃自掏腰包来解决道具问题。但艰难的处境并没有让她放弃,在运作“印象系列”的过程中,王潮歌一直是去“找钱”的那个人。2005年,印象系列终于取得了惊人的成绩,北京印象创新艺术发展有限公司也随之成立,王、张、樊成为原始股东,而一直冲锋陷阵在前的王潮歌被公推出任CEO。

王潮歌

而今,印象系列已经成功推出了包括《刘三姐》、《丽江》、《西湖》、《大红袍》、《海南岛》、《普陀》、《武隆》在内的七部作品,尽管外界有过“过度”的质疑,但王潮歌却始终认为,印象系列不是太多,而是太少。

“如果你所处的城市有一个像‘印象’这样的演出,带动相关的产业,使人民不破坏自然,不承受痛苦,就能够好好过日子,难道不好吗?”