清教徒视世俗的职业为天职,殚精竭虑、持久不懈、有条不紊地劳动,这种伦理观,造就了资本主义企业家的独特人格:拥有钢铁般的意志、严肃刻板、讲求实效、严于律己。他们认为:人的一生时光都应用来为上帝的荣耀服务,浪费时间是万恶之源;人要热爱工作,工作是上帝安排给人的任务;劳动分工和专业化是神的意志,这样会促使人们将分散的精力集中起来进行精工细作,社会总财富也会增加;杜绝铺张浪费,崇尚俭朴之风。这些构成了西方企业家的基本特征,用一句话概括:拼命赚钱,拼命省钱,拼命捐钱。

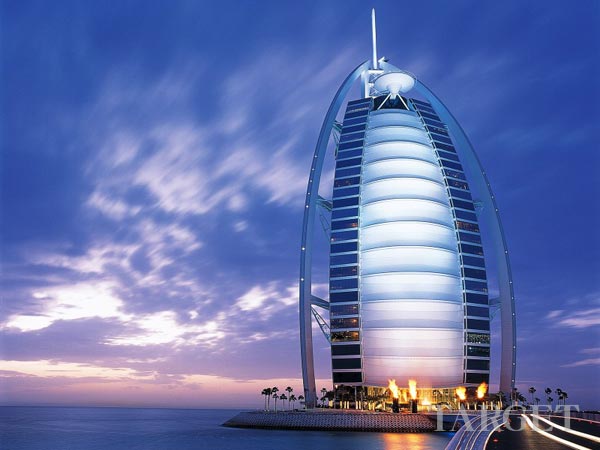

迪拜帆船酒店

随着中国经济的崛起,民营经济蓬勃发展,对内GDP贡献过半,对外“中国制造”遍及全球,与此同时,出现了一大批优秀企业家。按照传统的思维方式,即从赚钱的角度来看,很多企业家都很成功。在“拼命赚钱,拼命省钱”这方面,他们做得很出色,但是在“拼命捐钱”这方面,似乎做得不多。一些企业或企业家进行慈善捐款,往往是响应政府部门的要求,或是带有明显的商业色彩,而非出于内心深处的善意。

这其实反映出,我们企业家的财富观停留在财富本身,目的仅仅是“拥有财富”、“实现自我”。这又进一步反映出,我们企业家缺乏对人生终极意义的叩问、自省。面对这个问题时,中国的企业家很难作答:“我们生活、工作、奋斗的最终目的是什么?当人离开这个世界时,生命的意义何在?”

当我们面对另一种既有的,却常常被忽视的原则时,便会发现,原来自己仅仅停留在此岸,而非彼岸。时间来到21世纪初,在中国改革开放30年前后,我们发现,灵魂在徘徊。正是在思考企业使命和个人价值的终极意义过程中,很自然地,我们会向一些国外的标杆企业和企业家学习。