新展其实并不新

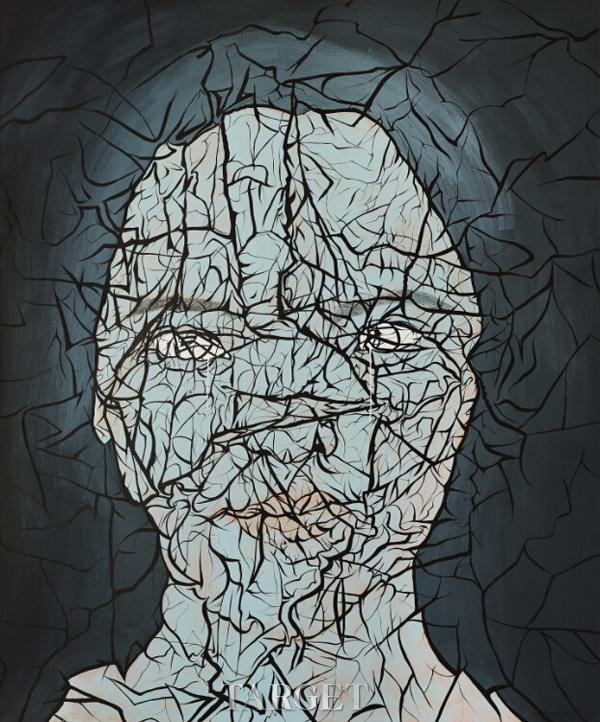

《表皮》

提到突破,2015年的第一个展览—《文字花园》一经展出,就有很多声音说这次的展览属于岳敏君突破自我,更有甚之将其评价为“回归传统”的标志。对此岳敏君不能接受,“绘画对于画家而言,就如同人们在做一件很平常的事。就好像人们在吃饭的时候,会想到购物、新闻等等一样,大多数人做一件事的同时会冒出很多想法,然后在这些想法中择优实现,《文字花园》就是这样。”

《文字花园》所展示的内容是岳敏君《迷宫》系列的延续,大部分作品创作于2010~2012年间。这些看似古朴的色调和传统书画元素并不代表岳敏君本人对传统的回归,相反,这样的画面代表了艺术家对传统文化的深刻反思。“因为我对已知的文化有些迷茫,找不到出路,想用迷宫的方式来展示自己的问题。”

“‘迷宫’这个词语本身表明了岳敏君内心存在的困惑与问题,作为一个善于思考的艺术家,他始终在自己的艺术创作中保持着阅读和对问题的分析。在‘笑脸’之后,岳敏君用了很多时间去思考‘什么是艺术’,‘迷宫’不仅仅是一次创作的尝试,还是岳敏君思考的一次转换。”此次展览策展人吕澎对岳敏君做出了精辟的阐释。

岳敏君善于拨开问题表象探寻其本质。“西方艺术史是从最初‘再现’式到‘形式主义’,再到后来的现成物体意义,都属于为意义而意义的作品。”岳敏君将西方艺术史如此概括的总结,让人耳目一新。

这样的思考结论,岳敏君将其融入到创作中。最初的《迷宫》系列并不是借助中国传统文化元素—木石、花鸟、人物等符号,名字也不叫《迷宫》,而叫《寻找恐怖分子》。作品中,他看似是以“反恐”为主题,实际上探讨的是国际争端、意识形态、种族和身份等多重议题。

2007年的另一件迷宫作品《寻找艺术》,则是借用国内外当代艺术家的各种符号:路易斯·布尔乔亚的大蜘蛛、达明·赫斯特的动物骸骨、王广义的“大批判”和隋建国的“恐龙”等。在充满趣味性的寻找过程中,引导人们思考艺术的本质到底是什么。

本文版权为瀚彰传媒所有,未经许可,禁止下载使用、复制或建立镜像、链接。